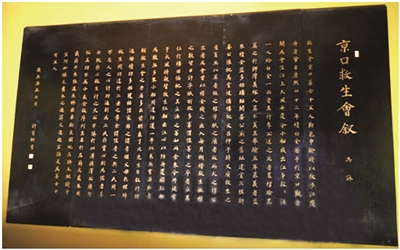

冯咏作《京口救生会叙》(扬州漆器匾)

□ 张峥嵘

“执法如山”比喻执行法律极其严厉坚决。在中国古代,出现纠纷诉讼时,民众往往会祈盼一位“青天大老爷”主持公道,以公平正义的立场和准则来审理案件。大量话本戏剧、文学小说等文学艺术作品和史料记载正反映了民众这种心理。中国古代关于“执法如山”的法律规定,虽然本质上是一种帝王之法,通过对民众的行为规范来维护帝王统治,但法律的严格实行,也避免了官府随意侵犯民众权益的风险。清代丹徒县令冯咏就是一位“执法如山”的典范。

镇江清代有一位文人叫鲍鼎,他在《镇江旗营始末》中,曾记述一件满旗人无故杀害汉人的事件:清朝初期,按照丹徒县(今镇江)的法律规定,如果旗人杀了汉人,仅仅将凶犯囚于大观楼(现今的西门城楼)之上示众,既不抵命,亦不办罪。封建王朝的民族歧视政策,使驻镇旗民暴戾之气陡增,惩善扬恶更助长了他们作为国家主人的贪婪之心,社会上民族矛盾进一步激化。

冯咏于雍正二年(1724)以庶吉士出任丹徒县令。通过一件杀人案的审判,使旗人杀人偿命成为法律。

1725年,丹徒(镇江)县城发生了一件震惊社会的命案。丹徒县内有一座范姓花园,紧邻旗营的协领衙门。有一天,范的女儿进入花园摘花,恰巧清军的某协领站在楼上,隔着花园看到了女子,觊觎其美色,于是跳过墙头强奸其女,女子极力反抗,协领恼羞成怒,将女子杀害于现场。

女儿的父亲悲痛万分,写下状纸投诉于冯咏。冯咏命其不必张扬,可将家属远迁他处,其亲戚也要远避家乡故里。为了麻痹凶犯,冯咏将此案件压着不办。过了数日,冯咏发下请柬,邀请该协领来衙门赴宴,并预先在宴席旁埋伏刀斧手。等到协领到达宴席时,冯咏乃将范的告状文书递给协领,并询问事件过程,该协领依仗权势与满族特权,认为一个小小的知县,其奈我何?因此没有任何顾虑,承认该女子之死,是自己所为。

冯咏说:“你既然承认杀人!敢不敢在供状上画押?”协领猖狂至极,毫不犹豫举笔画押。等他一放下笔时,埋伏在周围的刀斧手立即围了上来,协领起身反抗,遂被乱刀斩之。

原来当协领到达宴会厅时,冯咏即令将大门关上,他的随从也被安排在大厅外侧厢房,衙役茶水招待。因此当事发时,该协领没有援手,只能束手待毙。杀掉协领后,冯咏立即带上县印及协领亲笔画押的供词赶往苏州,向他的上级江苏巡抚呈报案件的来龙去脉,并说自己愿意承担一切责任。江苏巡抚立刻上奏章给朝廷,奏章中力言冯咏做事鲁莽,而无一语责怪协领的罪恶,然而,协领的恶行,冯县令的善举,已在纸上一目了然。

雍正皇帝审阅了奏章后大怒,下旨称:“没有想到我们满族旗人猖狂至此,无法无天,今后如有杀人案例,按此律严办,不可稍宽。”并传谕给江苏巡抚,命令冯咏官复原职,走马上任。而且命令冯咏兼管八旗事务,严惩不法之徒。丹徒县城社会治安一度好转,旗人敲诈勒索案件呈下降趋势。

当冯咏离任丹徒,赴任苏州时,丹徒部分旗民怨恨、暴戾之气立发,率众将范园及丹徒县署捣毁,以泄私愤。到这个时候大家才知道,冯咏当时嘱咐范某远避他乡,并叮嘱其亲戚远避家乡故里的缘故,因为冯咏早就料到会遭到报复。

据《光绪丹徒县志·名宦》记载:冯咏,字夔扬,江西金溪人。其性格刚正,作风廉洁,贪官污吏非常忌惮,但受到广大百姓欢迎和爱戴。冯咏在丹徒一任,造福一方,所做的善政不可枚举。例如赈灾抚恤、广办学校、在黄花亭建造驿站;加强军备,设立东西炮台;提倡义学,普及教育;建立义仓,防患于灾荒之年;为无主倒毙街头的贫苦百姓建立义冢(坟)等。对于广大百姓力不能及的河工工程,冯咏总是给上级详情申诉,请求免役或宽限工期。镇江创办的育婴堂、救生会等诸多善举,冯咏皆尽力而为,给予大力支持。

西津渡北对瓜洲,是南北运输交通的重要渡口。而西津渡江面,每遇疾风卷水,黑浪如山,樯倾楫摧,经常发生船毁人亡的事件,为过江安全,在西津渡设立救生机构就成为了一件大事。从宋代开始,那些有远见的历代镇江的最高行政长官,都对救生机构“救生会”十分重视,冯咏也不例外。他把救生作为头等大事,经常在大风天气,亲自乘坐救助红船巡江,对救生会给予各方面的支持与帮助。并亲自写下《京口救生会叙》,为救生会的义举留下宝贵的资料。

丹徒沿江的农田,因水流作用,造成大量的田地坍塌,冯咏上表给朝廷,免除了二万二千七百余两的租税,当地村民为感谢冯咏的恩德,将此地改叫“冯家村”。冯咏也非常关心农事,在刘巷、薛村垦荒一千七百六十余亩农田,这些事迹皆有碑记记载。

后来,冯咏被罢官后,全家生活非常清苦,日子过得简朴,没有住所,只得返回丹徒县,寄居城隍庙内的帝君书院。冯咏去世后,广大士民有感于他的政绩,纷纷出资,帮助操办丧事。剩下的余资,广大百姓建屋三楹,取名为“桐村书院”,在屋内立木主冯咏的牌位,四时祭扫祀之。清嘉庆丹徒县志曾记载:冯咏公去世后,广大人民思念不止,即于桐村书院置冯咏像,设立祠堂来纪念,不知情的人以为此处是县城隍庙。