文/图 殷显春

《康熙字典》是一部流传较广、影响较大的大型字典,总阅官张玉书是康熙朝的高官,他虽非丹阳人,却把长眠地选在了运河支流香草河边的丹阳市司徒镇全州尤区村。

张玉书(1642—1711),字素存,号润甫,镇江丹徒人。他出生在明末一大户人家。其父张九徵(1617-1684)年轻时是江南名士,明亡后于顺治二年(1645)应朝廷举办的第一次乡试列第一名,两年后中进士,入朝为官,任吏部行人司、郎中、河南按察佥事等职。张九徵生有五子,有四个儿子考中进士,长子张玉裁(1639-1674)中清康熙六年(1667)榜眼。次子张玉书顺治十四年(1656)科举人,顺治十八年(1660)中进士,先后任翰林院编修、内阁学士、刑部尚书。康熙二十九年(1690)起,张玉书入阁为文华殿大学士兼户部尚书。

为官多年,张玉书在辅佐康熙皇帝统一全国、安定民生、建设国家等方面做了不少好事。河道总督靳辅主持的治理黄河工程被人弹劾,并说靳辅与纳兰明珠结党营私,私分河银。康熙帝责成张玉书调查此事。他深入下层,多方取证核实,秉公陈奏,终于使靳辅治河功过得以澄清。康熙帝又责成他调查杭州驻防清兵扰民一案,经他核实取证,处理了无中生有、捏造事实的有关人员。

张玉书是清朝名臣,为维护国家统一,康熙帝曾三次出塞亲征噶尔丹,张玉书均随同左右,成为随征的唯一汉臣。在他的参与下,康熙帝采取以逸待劳、诱敌深入的战术,以最小的代价取得了平息叛乱的决定性胜利。班师后,朝廷举行了盛大的庆功典礼,张玉书率领百官上贺。

张玉书曾多次视察黄河、淮河、运河河口,向康熙帝提了不少好的意见,均被采纳。尤其是康熙帝巡视江苏丹阳时,当地官民请求治河并提出了具体方案。康熙帝责成张玉书与河道总督共同审核。他们亲临现场,逐项落实。康熙帝十分满意,任命他为文华殿大学士兼户部尚书,这个官职相当于宰相了。这或许是张玉书死后葬于丹阳的重要原因之一。

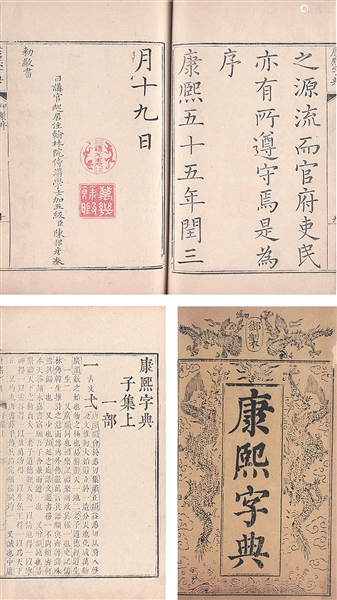

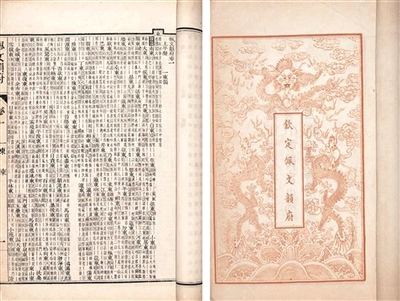

张玉书工古文辞,学问渊博,他还编纂了不少典籍,如《明史》一度由他主持编纂,其他如《大清会典》《大清一统志》《治河方略》《佩文韵府》等都由他任总裁。著有《张文贞集》十二卷,《清史列传》行于世。

年届七十时,张玉书以病乞休,康熙帝下旨慰留,只得作罢。康熙五十年(1711)五月,张玉书随侍康熙帝巡幸热河,病复发。康熙立即派御医治疗,医治无效,五月十八日,逝世于热河,终年70岁。

张玉书猝然病逝塞外,康熙帝十分惋惜,诏令内务府监制棺椁,沿途拔夫护送回京。又命大学士温达会同翰林院官员、内务府总管前往吊唁,遣皇三子诚亲王奠茶,赐带金千两以为丧葬之用。康熙帝还亲书挽联挽诗和碑文,加赠太子太保衔,谥号“文贞”。特允张玉书弟张恕可离职迎丧,又遣行人护送归里。其规模之大、规格之高,是有清一代大臣谢世后未曾有过的。

那么,生长在镇江的张玉书,死后为何把墓地葬在丹阳呢?

相传,张玉书是丹阳张氏一脉,他晚年到丹阳麦溪村认祖归宗,一路鸣锣开道,威风凛凛,可是麦溪村上人既不欢迎也不接待。这位位高权重的大官很是恼怒,却也无可奈何。末了,张玉书只能下轿朝村东的牌楼下跪磕头。谁知,张玉书刚磕了两个头后,牌楼忽然倒塌。村上父老见此情形顿有所悟:宰相官高福大,不能再这样折腾下去了。于是他们上前左搀右扶待之以礼。后来,张玉书在麦溪村东南角择址兴建了“品”字形宰相府。据说这座宰相府第雕梁画栋,气势恢宏,后毁于太平天国战火。

传说毕竟是传说,张玉书选葬丹阳是否确系认祖归宗我们不得而知,但是张玉书看重丹阳尤区的“风水”,墓葬在那里确是事实。

尤区原名侯区、侯墟,得名原因正是因为此地葬着“官侯” 张玉书。张玉书墓位于今尤区村南0.5公里处。墓地始建于康熙五十一年(1712),规模很大,占地达百亩。墓四周有砖砌围墙,墓园内松柏成林,郁郁葱葱。墓前三十丈处植碑多块,上刻康熙帝敕赐诗文及张玉书生前好友所书诗文传记。墓园围墙南部有正偏门3个,正门高约丈许,终年关闭,上有牌楼和石额,气宇轩昂。正门左右两偏门高约8尺,为常人通行之用。墓园南侧是神道,在沿大门十丈开外处置有多件石刻,两侧每隔五丈依次置有石翁仲、石马、石羊、石虎各一对,其中石翁仲高约8尺许,石马高约5尺,石羊高约3尺,石虎高约4尺,皆栩栩如生。神道前段还凿有一方形池塘。

张玉书墓建成后,至清末一直有数名坟丁看守,终年整修,其子孙每逢清明都来祭祀。民国后,张家子孙疏于祭扫、管理,坟丁也散去,此地日渐荒芜,遂成百姓放牧牛羊之所。20世纪60年代后期,当地百姓拆除围墙,敲碎石刻,把这位宰相墓园夷为平地。于是,偌大的张玉书墓园地表便荡然无存,成为永远的遗憾。

放大

放大