□ 沈伯素

文徵明(1470-1559),明代著名画家、书法家、文学家,吴门画派的代表人物之一。他早年科举不顺,晚年以书画名世,与沈周、唐寅、仇英并称“明四家”。文徵明的艺术风格以细腻、典雅著称,尤其擅长山水画和书法,他因随其父出仕及多次赴南京应试,无数次来往镇江,对金山产生了浓厚兴趣,先后三次作金山图,作品不仅展现了高超的技艺,更蕴含了一位大师级文人对镇江的深厚情怀。

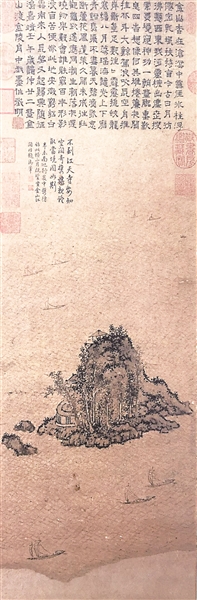

文徵明第一次描绘金山,是在他25岁(弘治八年,公元1495年)赴南京应试途经镇江时,被金山与焦山的景色所吸引,作《金焦落照图》。这幅画作展现了一个年轻艺术家对自然山水的敏锐感知。画面中,金山与焦山隔江相望,夕阳余晖洒在江面上,波光粼粼。此时的文徵明,正值青春年少,笔下的金山充满了诗意与憧憬。画中的每一笔都显得那么灵动,仿佛在诉说画家对未来的期待。这幅画作中的金山,是一种诗意的远眺,像是一个青春的理想国,是画家心中对美好生活的向往。图上还有他在75岁时(公元1545年)的题跋:“此卷乃余少时所作,今重览之,恍如隔世。岁月匆匆,江山依旧,而人事已非。”此跋不仅表达了对往昔的怀念,也展现了画家对时光流逝的感慨。此画现藏于上海博物馆。

嘉靖元年(公元1522年),文徵明已53岁。中年的从容与笃定,诞生了他的第二幅金山图。对金山屹立于扬子江心的壮丽景色,此图以细腻的笔触勾勒出金山寺的轮廓,江水平缓,远山如黛。此时的文徵明,正处于艺术创作的巅峰期,笔下的金山寺端庄肃穆,显露出一种从容的气度。画中的每一笔都显得那么笃定,仿佛在诉说着画家对佛法的虔诚。这幅画作中的金山,更像是一个理想中的精神家园,是画家心中永恒的净土。

文徵明的书法艺术成就也很高。《金山图》的右上方有一首文徵明亲笔诗,诗曰:“残碣闲寻落照边,江光树色两苍然。风帆似掌平过槛,雪浪成堆远泊天。峰顶鹤归应有日,洞中仙去不知年。性情最与烟波狎,乘兴来潮更放船。”诗作描述了他在江上观看金山美景的感受,展现了画家中年时期的从容与对金山壮丽景色的深刻感悟,富有隐逸之情和飘逸之美,且结构严谨,句式工整,也在一定程度上展示了文徵明诗词艺术的成就。他的书法谨严,而且意态生动,既温润秀劲,又稳重老成,具有晋唐书法的风致,有一种温文的儒雅之气。

此画珍藏于金山寺。1948年,金山寺遭遇了一场严重的大火,大雄宝殿、藏经楼等建筑被焚毁,大量珍贵文物付之一炬。然而,文徵明的《金山图》却幸免于难,得以保存至今。这幅画作不仅是金山寺的镇山之宝之一,更是中国艺术史上的珍贵遗产。

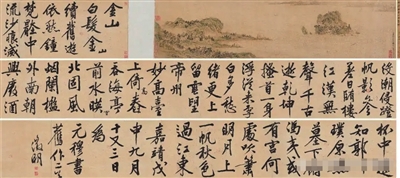

嘉靖二十六年(公元1547年)仲秋,其时,文徵明已经七十七岁高龄,晚年的超然与空灵,使他完成了第三幅《金山诗画合璧卷》,画面中的金山寺显得更加苍劲,江水的笔触也更为豪放。此时的画家,经历了更多的人生沧桑,笔下的金山寺不再只是庄严的象征,更添了几分沧桑之感。画中的云气缭绕,仿佛暗示着画家对生命无常的感悟。这幅画作中的金山,已然成为画家心灵的写照,是历经沧桑后的精神寄托。此画卷画心部分描绘金山景色,书法部分以黄庭坚笔意写行书,长达五米多,每字如拳大。图上有两首诗,第一首开篇曰:“白发金山续旧游,依然钟梵压中流。沙痕灭没潮侵磴,帆影参差日堕楼……”二诗后有款云:“嘉靖戊申九月十又三日,为元穆书旧作二首。徵明。”此诗不仅表达了画家晚年的超然心境,也展现了他对艺术传承的深切期望。此诗画卷现藏于台北故宫博物院。

文徵明的三幅金山图,不仅是中国绘画史上的瑰宝,更是文人精神的永恒丰碑。三幅金山图见证了他从青年到晚年艺术境界的不断提升。从最初的灵动诗意,到中年的从容笃定,再到晚年的超然空灵,每一次创作都是一次精神的朝圣。这三幅画作不仅展现了画家技艺的精进,更折射出一个文人的精神追求。文徵明作金山图,是他对镇江自然山水的描绘,每一幅画作都是画家心灵的真实写照。

文徵明以笔墨为语言,以山水为寄托,将个人的情感与哲思融入画中,创造了独特的艺术境界。赏析文徵明的三幅金山图,以及图上的题跋,不仅可以了解画家创作的时间与心境,知道他从青年时的“恍如隔世”到中年时的“寄情山水”,再到晚年的“留与后人”。三幅金山图,如同一部心灵的编年史,记录了一个文人在岁月长河中的精神轨迹。而且每幅金山图,都获得了名人的题跋赞美。他的金山图,不仅是明代文人画的巅峰之作,更是中国艺术史上不可多得的瑰宝。

欣赏文徵明的三幅金山图,我们得以有以下感受:金山寺,这座屹立于长江之滨的千年古刹,不仅是自然与人文的交汇之地,更是文人墨客心中永恒的精神图腾。金山寺不仅是一处古刹,更是一个永恒的精神符号,犹如三部交响乐,奏响了一个文人毕生的精神乐章。文徵明以他独特的艺术视角,三次描绘金山,将这座山的灵秀与庄严、历史的厚重与生命的感悟,融于笔墨之间。他的金山图,是他一生对金山的三次咏唱,不仅是他对自然山水的礼赞,更是对生命境界的深刻诠释。

放大

放大