□ 曹树高

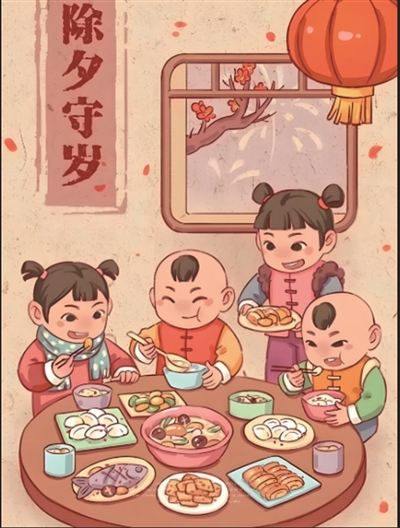

中国人的春节,是一年之中最重要的节日,是人们常说的“百节年为首”。在民间,大年三十晚上有守岁的习俗。守岁,就是在年三十晚上不睡觉熬夜直到天明,迎接新的一年到来,这也称之为“熬年”。

探究守岁“熬年”这一习俗的来历,民间还流传着一个有趣的故事。据传在太古时期,有一种凶猛的怪兽,散居在深山密林之中。它的形貌狰狞丑鄙,生性凶残,专吃飞禽走兽、鳞介虫豸,口味复杂什么都吃,人们称这怪兽为“年”。这“年”十分凶猛,人们往往谈“年”色变。后来,人们慢慢掌握了“年”的活动规律,它是每隔三百六十五天就要窜到人群聚居的地方尝一次口鲜,而且出没的时间都是在天黑以后,等到天明破晓,它们就要返回丛林中去了。算准了“年”肆虐的日期,百姓便把这一可怕的一夜视为关口来熬,后来称作为“年关”。同时,还想出了一整套过“年关”的办法,即到这一天晚上,每家每户都提前做好晚饭,熄火净灶,再把鸡鸭、猪牛全部关好,把宅院的前后门都封住,躲在屋里吃“年夜饭”。由于这顿晚餐具有凶吉未卜的意味,所以置办得很丰盛。除了要全家老小围在一起用餐表示和睦团圆外,还须在吃晚饭前先供祭祖先,祈求祖先的神灵保佑,平安地度过这一不平凡之夜。吃过晚饭后,谁也不敢睡觉,挤坐在一起闲聊壮胆,这就逐渐形成了除夕熬年守岁的习惯。另外,也有说法是除夕夜燃放鞭炮,也是为了驱赶“年”,说“年”怕爆炸声响和火药味。民间的说法不一,总是与熬年守岁有关。

守岁习俗起兴于南北朝时期,梁朝的不少文人都有诗文记载。“一夜连双岁,五更分二年。”人们点燃起蜡烛或油灯,通宵守夜,象征着把一切邪瘟病疫驱逐掉,期待着新的一年吉祥如意,这种风俗一直流传至今。我记得小时候,除夕夜伯伯叔叔们都会生起一堆火,晚饭后一家人围着火堆,吃着瓜子花生聊天。伯父有时还会讲些故事,讲讲《水浒》里武松打虎……那时我们小,守岁一般坚持到半夜就睡着了,常常是天明爆竹声把我们唤醒。

在《东京梦华录》里就记载着:“除夕士庶之家,围炉而坐,达旦不寐,谓之守岁。”古时候的民间守岁有两种含义,第一,年长者守岁是为了“辞旧岁”珍爱时光,第二,年轻人守岁是为了延长父母寿命。从汉代以来新旧年交替的时刻为夜半时分。普天下人都盼望着新年的到来,迎新辞旧。当然,古代许多文人墨客在这一夜晚,也留下了许许多多华丽诗章。唐代的皇帝李世民就写有“守岁”诗:“寒辞去冬雪,暖带入春风”。唐代杜甫曾留有《杜位宅守岁》诗句“守岁阿戎家,椒盘已颂花”。白居易的《客中守岁》中诗曰:“守岁尊无酒,思乡泪满巾”。孟浩然也说:“续明催画烛,守岁接长筵。”到了宋代守岁诗词就更多了,苏东坡曾有:“儿童强不睡,相守夜欢哗”。不过,我更喜欢他的“欲知垂尽岁,有似赴壑蛇。修鳞半已没,去意谁能遮……明年岂无年,心事恐蹉跎。努力尽今夕,少年犹可夸”。他写出了对逝去旧岁的留念。清代赵翼也写有《除夕》“烛影摇红焰尚明,寒深知己积琼英。老夫冒冷披衣起,要听雄鸡第一声”。

古人除夕守岁,故事多多。今天我们除夕守岁,不仅守的是民间习俗民族文化,而且守的是美好心愿,还是守的和睦和谐,更是守的国泰民安。

放大

放大