□ 钟 芳

贴年画,过新年。鲁迅先生在其经典散文《朝花夕拾》中回忆少年时的故事写道:“我的床前就贴着两张花纸,一是八戒招赘,满纸长嘴大耳,我以为不甚雅观;另一张老鼠成亲却可爱,自新郎、新妇以至傧相、宾客、执事,没有一个不是尖腮细腿,像煞读书人的,但穿的都是红衫绿裤。”文章中所说的“花纸”就是年画;“老鼠娶亲”的年画,是湖南邵阳滩头年画。在“老鼠娶亲”的年画中,场面热闹宏大,形象众多,鸣锣的、打灯的、抬轿的、骑马的、抬嫁妆的,一个个活灵活现,造型生动诙谐有趣,反映了民俗民情与和谐自然的现世之美,观之令人莞尔。

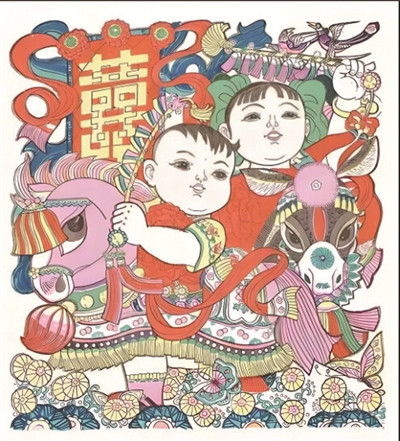

年画是我国民间喜闻乐见的一种艺术形式,也是我国特有的一种绘画体裁。每逢新年来临时,除了剪窗花、贴春联,几乎家家户户都会购买几张年画张贴在家里,辞旧迎新。一张张年画,透着浓浓的年味,带着满满的喜庆,以寄托人们祈盼来年风调雨顺、国泰民安的美好愿望。

年画起源于古代的“门神画”。据东汉《荆楚岁时记》记载:“正月一日,绘二神贴户左右,左神荼,右郁垒,俗谓之门神。”汉代春节就有为了“驱邪御凶、祈福迎祥”,在门上画门神的习俗。到了唐宋,在印刷技术发展的推动下,促进了年画的绘制、生产、销售,其形式也越来越多样,有门神画、中堂画、四条屏、福字斗方等等。宋朝孟元老的《东京梦华录》中记有:“近岁节,市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符及财门钝驴、回头鹿马、天行帖子。”清代,年画发展到了高峰,从最初被作为驱邪避灾的符录,渐渐地增加了松竹梅兰、福禄寿禧、仕女娃娃一类的题材,从而具有表达在新一年中美好愿望的功能。

民间对年画有着多种称谓,宋朝称其“纸画”,明朝称其“画贴”,清朝称其“画片”“画张”“卫画”。清朝道光年间,李光庭在《乡言解颐》中提及年画一事:“扫舍之后,便贴年画,稚子之戏耳。然如《孝顺图》《庄稼忙》,令小儿看之,为之解说,未尝非养正之一端也……依旧葫芦样,春从画里归。手无寒具碍,心与卧游违。赚得儿童喜,能生蓬荜辉。耕桑图最好,仿佛一家肥。”年画由此正式定名,并因为备受民众喜爱而作为我国具有浓郁民族特色的文化遗产流传至今。

随着木版印刷术的兴起,年画所承载的内容已不仅仅限于门神之类单调的主题,而是变得丰富多彩起来。生活中五花八门的故事、传说、神话、戏剧,甚至包括时事都能纳入画幅之中,如吉祥年画、生活年画、戏文年画、山水年画、工笔年画、寓教年画和现代年画等,《松鹤延年》《四季平安》《龙凤呈祥》《鲤鱼跃龙门》《五谷丰登》《年年有余》《迎春接福》等更成为经典的年画,用以满足人们喜庆祈年的美好愿望。随之出现了天津杨柳青、河北武强、湖南滩头镇、河南朱仙镇、山东杨家埠、四川绵竹、苏州桃花坞等重要年画产地,其年画作品也各具特色。其中,天津杨柳青年画和苏州桃花坞年画并称“南桃北柳”。

春节是我国一个古老的节日,也是一年中最热闹、最隆重的节日。童年的记忆里,每当踏进腊月的门槛,街头就会出现许多摆年画的摊点,望着那些风格各异、情趣盎然的幅幅年画,一股浓浓的年俗味儿便扑面而来,心里也愉悦起来。父亲也总要买上几幅花花绿绿的年画,将屋里张贴一新,增添几多喜庆红火的气氛。现如今,随着时代的发展,年画正在逐渐淡出人们的视野,但我依然怀念童年时代的年画给我们的生活带来的那些乐趣。

放大

放大