□ 程 飘

“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山。” 当我踏上这片革命圣地延安的土地时,正值寒冬,这里的一切都让我感受到一种别样的风情。

初到延安,一下车,凛冽的寒风便如刀割般扑面而来,我不禁裹紧了身上的棉衣。然而,这寒冷并未削减我对这座城市的热情,反而让我对它在冬天所展现出的独特魅力充满了期待。

走在延安的街道上,街边的树木在寒风中挺立,像是在向人们诉说着这座城市历经的沧桑岁月。道路两旁的店铺里,不时飘出阵阵热气腾腾的羊肉泡馍的香味,那浓郁的香气瞬间驱散了些许寒意。

我来到了宝塔山,这座屹立在延河之畔的标志性建筑,在冬日的阳光下显得格外庄严肃穆。

宝塔山不算高,但登山的过程却也并不轻松,尤其是在这寒冷的天气里,每走一步都能感受到呼出的白气在眼前弥漫。当我终于登上山顶,俯瞰整个延安城时,心中涌起一股难以言表的震撼。延河在冬日里水流虽不如夏日那般湍急,但依旧缓缓流淌着,像一条银色的丝带环绕着这座城市。远处的山峦连绵起伏,被一层薄薄的白雪覆盖着,宛如一幅淡雅的水墨画。而那错落有致的房屋,在阳光的照耀下,给人一种宁静而祥和的感觉。

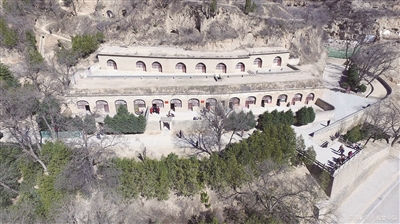

从宝塔山下来,我走进了杨家岭革命旧址。这里的一切都保留着当年的模样,简陋的窑洞、质朴的桌椅,仿佛将我带回到了那段激情燃烧的岁月。

在冬天的寒风中,我似乎能看到革命先辈们在这里不畏艰难、艰苦奋斗的身影。在那远去的革命岁月里,他们在如此艰苦的环境下,依然坚定地为了理想和信念而努力奋斗着。我走进一间间窑洞,仔细端详着陈列的物品,想象着毛泽东、周恩来等老一辈革命家在这里工作和生活的场景。他们在这寒冷的冬天里,围坐在炭火旁,讨论着国家的命运,谋划着革命的战略。正是他们的智慧和勇气,为中国革命的胜利奠定了坚实的基础。

我们还去了延安革命纪念馆,这里始建于1950年1月,据工作人员介绍,原馆址在南关交际处,是中华人民共和国成立后最早建立的革命纪念馆之一。1954年迁往杨家岭中共中央原机关旧址,定名为“延安博物馆”。1955年迁至城内凤凰山麓革命旧址院内,改名为“延安革命纪念馆”,1973年6月迁往王家坪现址。展馆正门上方悬挂着红色匾牌,上有郭沫若1971年来延参观时题写的馆名。馆藏文物有3.5万多件,历史照片5500多张,图书资料1.2万余册。其中,一、二级文物有1700余件,延安时期出版发行的报纸杂志100余种。

离开杨家岭,我来到了延安的集市。这里热闹非凡,与寒冷的天气形成了鲜明的对比。

集市上摆满了各种各样的商品,有当地的特色小吃,如黄米馍馍、洋芋擦擦等;还有精美的手工艺品,如剪纸、刺绣等。摊主们热情地招揽着顾客,那一声声质朴的吆喝声在空气中回荡。我穿梭在人群中,感受着这浓浓的人间烟火气。买上一个热气腾腾的黄米馍馍,咬上一口,软糯香甜的味道瞬间在口中散开,让我感受到延安人民对生活的热爱和对传统美食的传承。

延安的夜晚来得格外早,天色渐暗,城市的灯光陆续亮起。我漫步在延河边上,看着河面上倒映着的五彩灯光,如梦如幻。河边的柳树在灯光的映照下,影子摇曳在水面上,仿佛在跳着一支优美的舞蹈。此时的延安,少了白天的喧嚣,多了一份宁静与神秘。远处的宝塔山在灯光的装点下,显得更加雄伟壮观,像是一位忠诚的卫士,守护着这座城市。

在延安的日子里,我深刻地感受到这座城市在冬天所蕴含的独特魅力。它既有寒冷的气候带来的别样景致,又有深厚的历史文化底蕴和浓浓的革命情怀。这里的冬天,是一种能让人心灵得到洗礼的季节。它让我明白,无论环境多么艰苦,只要有坚定的信念和对生活的热爱,就一定能够战胜困难,迎接美好的未来。

离开延安时,我心中满是眷恋,期待着下一次能在不同的季节再次踏上这片充满魅力的土地,去探寻它更多的美好。

放大

放大